2025: Meine Gedanken — ein Funkenflug

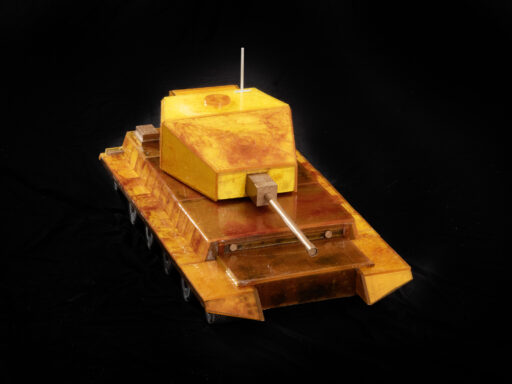

Aurelia Meinhart „Das Bernsteinzimmer“ 2025

Text: Wenzel Mraček, April 2025-04-29.

Der symbolische Tausch und das Verschwinden

Schon früh befasste sich die Grazer Künstlerin Aurelia Meinhart mit der Geschichte respektive dem Mythos um den vom preußischen König Friedrich I. bis schließlich 1712 im Berliner Hohenzollern-Schloss eingerichteten Prunkraum, der hinsichtlich des dominierenden Materials „Bernsteinzimmer“ genannt wurde.

Dem 1944 verschwundenen – bis dahin, vielmehr aber seither –, weithin bekannten Kunstwerk näherte sich die Künstlerin mit einer Installation aus bernsteinfarbigen, semitransparenten Paneelen aus Epoxidharz, die 1999 in einer Ausstellung des Grazer Künstlerhauses dessen Grafikraum verschlossen. Aus dem unzugänglichen Innenraum verbreiteten Kristallluster Licht, das durch die Paneele schien und damit bei Besuchern Erinnerung und Wissen um das Desiderat des historischen Motivs zu evozieren vermochte.

Binnen zweier Jahrhunderte wurde das Bernsteinzimmer an immer andere Orte übertragen: zunächst von Berlin nach St. Petersburg, von dort in den Katharinenpalast in Puschkin. Wiederum von der deutschen Wehrmacht erbeutet, wurde es im Königsberger Schloss eingebaut. Dort wurde es 1944 von der Roten Armee ausgelagert und ist seither verschollen. Schon aufgrund dieser mysteriösen Weitergaben bezeichnete der Philosoph Erwin Fiala in der Begleitschrift zu Meinharts Installation von 1999 das historische Bernsteinzimmer als „Arkanum“, nach dem vermutlich beständigen Geheimnis um das Kunstwerk und seinen Verbleib.

In einer aktuellen Modifikation nimmt Aurelia Meinhart das Thema abermals auf. Die Paneele von 1999 wurden in kleine Platten geschnitten und diese bilden nun die Verkleidung einer Nachbildung des im 2. Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht eingesetzten Panzers Tiger. Die Künstlerin gestaltete ihr Objekt ungefähr im Maßstab 1:10 und nach den Proportionen des Goldenen Schnitts. Der Titel „Das Bernsteinzimmer“ evoziert wiederum das historische und verschollene Kunstwerk und verweist zugleich auf Meinharts Installation von 1999. Mit dem „Panzer“ werden aber auch gegenwärtige Bezüge zu bilateralen Konflikten wie vormaligen Kooperationen aufgezeigt.

Der erste Tausch des Bernsteinzimmers gegen Kriegsmittel erfolgte bereits 1716 zwischen dem preußischen König Friedrich Wilhelm I. („Soldatenkaiser“) und Zar Peter I. Gegen das Bernsteinzimmer erhielt der König groß gewachsene russische Soldaten für seine Leibgarde.

Ein Nachbau des historischen Bernsteinzimmers wurde 1979 durch die deutsche Ruhrgas AG mitfinanziert, die Rekonstruktion, wieder im Katharinenpalast, 2010 fertiggestellt.

Die Geschichte des Bernsteinzimmers war durchwegs mit kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden, die Meinhart mit der Allegorie eines Panzermodells in ihrem Konzept aufnimmt. Gleichermaßen ist damit eine Paraphrasierung der Rolle von Kunstwerken im Zusammenhang mit Kriegen gegeben. Im Sinn des Medientheoretikers Jean Baudrillard wäre das nach Material und Bau auf die Geschichte des Bernsteinzimmers verweisende Objekt in Form eines Panzers ein „Simulakrum“, ein Bezeichnendes, das gegen ein nicht mehr existentes Bezeichnetes gewissermaßen getauscht wurde.

Wenzel Mraček, geboren 1962 in Klagenfurt, Kunsthistoriker, Publizist, Lehrbeauftragter, lebt in Graz.

Aus dem Krieg kommen wenige.

Aus dem Krieg kommen wenige. Die einen, die im Krieg geblieben sind, sind gefallen, die anderen sind dazu verdammt, immer daran zu denken, darüber zu sprechen, darüber zu träumen. Manche, die im Krieg geblieben sind und überlebt haben, schweigen darüber. Sie schweigen über sich, im Kriegsgeschehen sind sie sich und den anderen für immer verborgen geblieben.

Viele von denen, die den Krieg überlebt haben, beschreiben den Krieg als die letzte Zeit in ihrem Leben, in der sie noch am Leben waren. Es ist nicht leicht zu leben, und das meiste von einem ist schon tot.

Manche hängen am Leben, weil sie die Hoffnung nicht aufgegeben haben, ihr eigenes Leben würde aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehren. Sie glauben an Wunder. Wir wissen alle, wie oft Wunder passieren.

Die Kriegsbriefe an die Frauen und Mütter sind tapfere Briefe. Die Kriegsberichterstattung des Herzens ist anders als alles, was wir sonst kennen. Die Hoffnungslosen trösten, die Ängstlichen ermutigen, die Verwundeten verarzten. Da zeigt sich: Es steht uns nur eine Möglichkeit offen, nämlich die, in der Hinwendung heil zu werden.

Lebensgefahr und Todesangst sind Lebensgefährten, die man nicht mehr los wird. Man kann sie nicht abschütteln. Man kann sie übertünchen. Aber nach dem nächsten Regen ist alles abgewaschen, und man sieht sie wieder, glasklar und bedrohlich. Man kann sie übertünchen mit Alkohol, Arbeit, Ideologien, Verbrüderungen. Nichts hilft, was helfen sollte.

Schließlich ist die innere Starre nicht zu übersehen. Ein Leben zu leben mit einem lebendigen Körper und mit einer Psyche, die totenstarr ist, das zerreißt einen fast. Da genügt nicht viel und man holt nach, was man im Krieg vermeiden konnte.

Die anderen verstehen nichts, die Einsamkeit ist unerträglich. Nur bei den Kameraden gibt es ein stilles Einverständnis, das Bewusstsein des gemeinsamen Geheimnisses. Die Totenfeier des eigenen Lebens ist der Rest des Lebens, der noch geblieben ist, eine Verheißung des Vergangenen.

Aus dem Krieg kommen nur wenige.

Michael Lehofer

Montage von 400 Seidentüchern und Fotos aus diesem Projekt

Ausgangspunkt für meine Überlegungen waren die Fotoarbeiten meines Vaters, die er im Krieg gemacht hatte. Sein Weg führte ihn in den Norden. Er war im 2. Weltkrieg als Gebirgsjäger in der 3. Gebirgs-Division in Norwegen, Finnland und im Raum Leningrad eingesetzt, wobei er mit seiner Kleinbildkamera Eindrücke festhielt. Schon als kleines Mädchen haben mich diese Fotos ungemein fasziniert. Für mich stellte sich immer die Frage, was seine Motivation war, mitten im Kriegsgeschehen zu fotografieren. Als junger Soldat wollte er vermutlich diese Stimmungen des Nordens, das Licht, seinen Lieben zu Hause zeigen.

Montage of 400 silk scarves and photos from this project

The starting point for my reflections was my father’s photographic work, which he had taken during the war. His journey took him to the north. He was deployed as a mountain infantryman in the 3rd Mountain Division in Norway, Finland and the Leningrad region during the Second World War, capturing impressions with his 35mm camera. Even as a little girl, these photos fascinated me immensely. I always wondered what motivated him to take photographs in the midst of the war. As a young soldier, he probably wanted to show his loved ones at home these moods of the north, the light.